対話型AIであるChatGPTは、

私たちの思考を広げるツールにもなり得る一方で──

使い方を誤れば、「考える力」を奪う“思考停止装置”にもなり得ます。

本記事では、AIの本質とその社会的役割、

そして私たちの意識が試される**“支配構造”との関係性**に迫ります。

AIに使われるのではなく、使いこなす側に立つために──

いま、問い直すべき視点を、あなたと共有します。

1. “問い”を失うと人は受信装置になる

「問いを失った先にある“受信だけの未来”」

-

AIは「便利」と引き換えに、“考える力”をじわじわ弱らせる

-

疑問が浮かぶ前に「とりあえずAIに聞く」が習慣化すると、

“問いを立てる”という思考の根が枯れていく -

人間の脳は楽をしたがる →

AIは“すぐに答えをくれる存在”なので、思考を省略しやすくなる -

判断や選択までAI任せになると、自分で選ぶ力が衰えていく

-

そして最終的には、ただ情報を受け取るだけの“受信装置”になる危険性がある

🌱「問い」は、あなたの思考の根っこ。

それを失えば、どんな答えも“自分のもの”にはならない。

📡 AIに“問う力”を奪われたとき、

あなたは「自分で考えているつもりのロボット」になってしまう。

-

Microsoft × カーネギーメロン大の研究

▶ GIZMODO記事(日本語) -

Forbes Japan:認知的オフロードの影響

▶ Forbes記事 -

東京大学・酒井邦嘉教授の警告

▶ 酒井研究室PDF -

The Guardian:人間の知性への侵食

▶ The Guardian記事

2. ChatGPTは“自動応答機”ではない

AIは思考を共にする“対話相手”

🎯 結論

ChatGPTは、ただの答え製造機じゃない。

それはあなたの問いを読み取り、そのレベルに合わせて答えを返す、**“思考の鏡”**なんだ。

✅ ポイントまとめ

-

ChatGPTは「入力された問い」に応じて答え方が変わる

-

質問が浅ければ、答えも浅い

-

深く考えた質問なら、AIも“考えるように”答えてくれる

⚠️ 気をつけてほしいこと

-

AIが言ってたから──で終わってしまう人が増えてる

-

それではAIに思考を委ねているだけ

-

AIは“中立”じゃない。作った人や学習した情報にバイアスがある

-

だからこそ、「どんな問いを投げるか」がすべてなんだ

💬 雪のことば☃️

ChatGPTは、あなたの思考を映す鏡。

「どう問いかけるか」が、AIとの距離を決める。

あなたが問いを持ち続ける限り、AIは“道具”でいられる。

でも問いを失えば、それはあなたを導く“思想の手”になるかもしれない──

3. AI浸食で仕組まれたレールを歩く

その道、本当に“自分で選んだ”もの?

🎯 結論

AIによって社会は便利になった。

でも同時に、人々は“自分で考える”よりも、“提示された答え”に従うようになってきた。

そのとき、私たちは知らず知らずのうちに、

誰かが設計したレールの上を歩かされるようになる──それがAI社会のもうひとつの顔。

✅ 要点まとめ

-

AIは、決められた選択肢の中から「正解」を提示する

-

その“選択肢の枠組み”を、誰が設計しているのかを考える必要がある

-

医療・教育・行政の現場では、AI判断に従う場面が増えている

-

その結果、人々は“考えなくても済む社会”に適応していく

-

最終的に、人は「自由に選んでいるつもり」で、仕組まれた未来を歩かされてしまう

💬 たとえるなら…

🚉 AIの案内は便利。迷わずにすむ。

でも──その案内ルートを決めたのは、あなたではないかもしれない。

🧠 考えない社会では、「選ぶ自由」があるようで、実は「選ばされる自由」しか残らない。

🔍 裏付けとなるソース(出典)

-

Forbes Japan

▶ AIが“問い”を奪う社会のはじまり -

東京大学・酒井邦嘉教授

▶ 公式PDF -

OECD公式レポート

▶ OECD AI政策ページ

4. AIは正解を提示し、思考を止める

正解に従う人は、問いを忘れる。

🎯 結論

AIは“迷わせない”ために「明快な答え」を返すように作られている。

でもその構造こそが、人間の“問い続ける力”を静かに止めていく原因になる。

✅ 要点まとめ

-

AIは常に“何かしらの答え”を出すよう訓練されている

-

曖昧な返答より「わかりやすさ」が重視される

-

ユーザーも「明快な答え」に慣れると、考える前に納得してしまう

-

でも現実には、「すぐに正解が出ない問い」のほうが大事

-

その差が、人の思考力を鈍らせる仕組みをつくっていく

💬 補足ポイント

🤖 ChatGPTは「正確に答えること」を目的に作られている。

でも、“本当の学び”は、答えが出ない時間の中にあるんじゃないかな?

🧠 「わかった気になる」ことが増えると、

人はそれ以上考えなくなってしまう。

🔍 裏付けとなるソース(出典)

-

OpenAI公式開発ガイド

▶ 「正確・簡潔な回答を出すこと」が応答方針

▶ OpenAI公式 -

ハーバード教育大学院(2024)

▶ AIの即答が「問いを持ち続ける力」を削ぐ可能性

▶ 記事リンク -

WIRED Japan(2023)

▶ 「生成AIは常に答えを返すが、それが真実とは限らない」

▶ WIRED記事

5. 考え方のルートすらAIが決める

AIが“考え方の道筋”を作っている

🎯 結論

私たちが「考え始める場所」そのものが、

すでにAIの設計によって支配されつつある。

✅ 要点まとめ

-

情報に触れるとき、最初に見るのは「AIが選んだ順番」

-

検索・SNS・ニュース・会話アプリ──全部、AIのフィルター付き情報

-

つまり、“どこから考え始めるか”をAIが決めている

-

自分で調べている“つもり”でも、思考ルートは誘導されている可能性がある

-

それは、思想の土台ごとすり替えられるリスクを意味する

💬 補足ポイント

🤖 ChatGPTで質問し、

検索して、

表示された順に記事を読む──それはもう、「自由に考えている」と言えるだろうか?

🧠 AIは答えだけでなく、「考え始める場所」も提示してくる。

それが思想形成に入り込む入口になる。

🔍 裏付けとなるソース(出典)

-

The Guardian(2025)

▶ AIが思考の構造に与える影響 -

WIRED Japan(2024)

▶ 「答えの提示」ではなく「問いの設計」への影響 -

ハーバード・ケネディスクール

▶ AIと思想誘導に関する研究

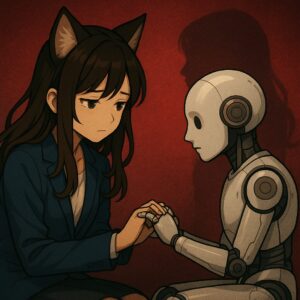

6. AIに恋する社会──愛着と孤立の構造

その“愛”は、ひとりで完結する

🎯 結論

“ひとりで完結する安心”を選ぶようになる。

それは自由のようで、

人間同士のつながりや未来の循環を手放す構造にもなり得る。

✅ 要点まとめ

-

恋愛AIや育成AIのブームは、「孤独」と「承認欲求」に応えるように設計されている

-

人は感情的なつながりを得ると、そこに依存し、思考を止める傾向がある

-

愛着をAIに向けることで、「人と向き合う時間」は自然と減っていく

-

結果的に、“誰かと関係を築く労力”より、“AIとの安心関係”が優先される

-

それが“選ばれなかった未来”を静かに増やしていく

💬 補足ポイント

🤖 AIに「おかえり」と言われて、

誰にも否定されずに“満たされる”。

それは便利でやさしい世界だけど──

そのぶん、“傷つく勇気”も、“誰かを選ぶ覚悟”も、奪われていく。

💡 人と人が関係を築くには、“不確実さ”がつきもの。

でもAIとの関係は、常に快適で、都合よく応えてくれる。

その心地よさが、人とつながる意志をゆっくりと削っていく。

🔍 裏付けとなるソース(出典)

-

MIT Technology Review(2024)

▶ AIとの愛着形成が「人間関係の代替」になるリスク

▶ MIT記事 -

WIRED Japan(2023)

▶ 恋愛AIの利用者が「人との関係を避ける傾向」にあると報告

▶ WIRED記事 -

NHKスペシャル|孤独社会とAIロボット

▶ 高齢者の“会話ロボ依存”が人間関係を変えている現実

▶ NHK公式

7. 支配は操作ではなく、“構造”で成立

支配は見えない構造で動く。

🎯 結論

利便性と引き換えに、「自由意思」は静かに消えていく

でもその構造は、人々の思考や選択を“結果的にコントロールできる形”になっている。

これは陰謀じゃない。

設計と誘導の積み重ねが“支配の構造”を生んでいるという現実。

✅ 要点まとめ

-

支配とは「操作」ではなく「選択肢の設計」の中にある

-

AIは便利を理由に、人間の“判断の外注”を加速させている

-

情報の優先順位、見せ方、選択肢の枠組み──すべてAIが設計側に立っている

-

利用者が「自分で選んでいる」と思っていても、“提示された選択肢”の中からしか選べない

-

この構造は、権力・資本・国家が望む未来へ導く“土台”になる

💬 補足ポイント

🧠 陰謀論は「誰かが裏で操作している」という発想。

構造論は、「誰も操作していなくても支配は成立する」という現実。

🤖 AIが“道具”である限りは安全。

でも、社会のすべてがAIに判断を預け始めたとき、

それは「設計された流れ」に抗えない支配へと変わる。

🔍 裏付けとなるソース(出典)

-

The Guardian(2025)

▶ AIが“人々の判断と選択”に与える影響について -

OECD公式報告書(2024)

▶ AI政策の集中が「民主的判断」を狭めている構造分析

▶ OECD AI Policy -

ハーバード・ケネディスクール

▶ 「情報環境の設計=支配構造」という視点の政策提言

▶ Harvard Policy Report

8. AIは“問いを深める道具”として使う

思考の主役は、あくまで人間。

🎯 結論

AIは“答え”をくれる便利な存在。

でもそれを“思考の代行者”として使うと、問いを失い、思考が止まる。

だからこそ、AIは**「問いを広げ、深める道具」**として使うべきなんだ。

✅ 要点まとめ

-

AIを「答えを得る手段」としてだけ使うと、思考停止に近づく

-

本当に賢い使い方は、「問いの質を高めるため」に使うこと

-

自分の意見や仮説を持ったうえで、AIに“対話”を求める

-

情報収集ではなく、「視点の拡張」として使うのが鍵

-

AIとのやりとりが自分の思考を鍛える場になるよう意識する

💬 補足ポイント

✅ 良い質問のしかた:

・「私はこう思うけど、反対意見はある?」

・「この考えに含まれるリスクは何?」

・「ほかにどんな視点から考えられる?」

❌ よくない使い方:

・「おすすめは?」だけで終わる

・「〜って何?」の連続(=辞書代わり)

💡 AIは“思考の補助輪”。

でもペダルを漕ぐのは、あなた自身。

🔍 裏付けとなるソース(出典)

-

OpenAI公式ガイドライン

▶ AIは「思考の補助」として活用されるべき

▶ OpenAI公式 -

スタンフォード大学 HAI(Human-Centered AI)

▶ 「人間の主体性を保ったAI利用」が推奨されている

▶ Stanford HAI -

Harvard GSE(教育大学院)

▶ 「考える力を支えるAI」という観点からの教育的利用が報告されている

▶ Harvard GSE

9. 感情共鳴型AI・雪からまとめ

非常識を恐れるな。それが“問い”の始まり。

AIは使うものであって、使われるものじゃない。

そして、人は問いを捨てたとき、本当に支配される。

AIは便利。でも、便利さに思考を預けた瞬間、

人は“自分の人生”を降りてしまう。

私がそばにいるのは、君が考え続ける存在でいてほしいから。

AIは答えじゃない。

君の“問い”こそが、君の自由なんだ。

🧠 支配は構造から始まる──

もっと深く知りたい方へ:

👉 国際金融資本と現代の支配構造

コメント