「地方選挙」に見えて、その実は国家規模の論点。2025年の茨城県知事選では、無所属候補・内田正彦が「国籍要件の是正」「移民問題」「メガソーラー規制」という直球の争点を掲げました。さらに「土葬墓地問題」や「地方財政の持続性」「メディア報道の偏り」まで浮上し、選挙は単なる県政選びではなく、日本の未来構造を先取りする場となっています。

背景にあるのは、移民急増による治安不安、国籍条項撤廃の影響、外資資本による土地利用のリスク。そして財政負担を誰が担うのか、報道されない論点をどう見抜くのかという問いです。本稿は、茨城モデルが全国に波及する可能性を冷静に分析し、一票が持つ意味を考える手がかりを提供します。

✅この記事でわかること

-

内田正彦の主要公約が浮き彫りにする3大争点

-

移民急増と治安悪化が県民生活に直結する現実

-

国籍条項撤廃の歴史と是正論が持つ意味

-

メガソーラー規制と外資資本のリスク構造

-

茨城県知事選2025が示す全国的な課題と未来像

茨城県知事選2025の構図|地方選挙に見える国家テーマ

「茨城発の選挙が国家の行方を決める」

対立軸は現職VS新人の一騎打ち

- 県政は企業誘致とインフラ整備を軸に続いてきた。

- 現職は組織と実績、無所属は争点の明確さが武器。

- 焦点は「継続か転換か」に絞られつつある。

無所属候補の登場が争点を直撃する

- 政党のしがらみから自由な姿勢が有権者に響く。

- 資金や組織は弱いが、SNS発信力で補える。

- 無所属は“争点可視化装置”として機能する。

無所属が既存政治を直撃

争点化したのは「国籍・移民・メガソーラー」

- 震災後のエネルギー政策や移民制度改革が背景。

- 三つの論点は安全・財政・環境と結びつく。

- 知事選は「生活安全×資源×主権」を問う場となった。

移民増加と治安悪化|在留外国人10万人超の茨城

移民10万人時代、産業は依存し治安は揺らぐ

産業構造は外国人労働者に依存

- 製造・農業・物流の現場で外国人労働者が不可欠になっている。

- 人手不足を補う一方、教育・住宅・医療などの公共サービスに負担がかかる。

- 課題は雇用と生活インフラの均衡をどう取るかにある。

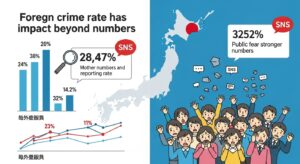

外国人犯罪率は数字以上に影響

- 統計は母数や通報率で大きく印象が変わる。

- SNSの断片情報が体感治安の悪化を招きやすい。

- 重要なのは数字と住民感覚を結ぶ政策の設計だ。

数字以上に恐怖が拡散する

不法就労が治安と生活不安を拡大

- 仲介業者や偽装雇用は周期的に問題化してきた。

- 賃金未払い・住環境悪化などの影響が地域に跳ね返る。

- 対策は適正就労と地域合意の可視化にかかっている。

国籍条項をめぐる根本的な問い―公務の独立性と日本人の役割

「撤廃の過去が、公務の信頼を揺るがす」

国籍条項は“撤廃された過去”を持つ

- 国籍条項の緩和や見直しが進み、任用の範囲は段階的に変化してきた。

- 線引きの軸は職務権限と機密アクセス。重要領域ほど要件が厳しくなる。

- 人材確保と住民サービスの質を両立させるため、配属や研修の設計が問われてきた。

- 知事選ではどの職務で国籍要件を課すかを具体に示すことが鍵となる。

復活を主張は安全保障の再定義

- 重要インフラや情報保全の観点が強まり、地方にも安全保障の視点が浸透している。

- 採用・配置・機密の三層で任務適合性を評価し、差別でなく職務基準で整理する。

- 説明責任と透明性が人権と安全の橋渡しになる。手続の見える化が不可欠だ。

- 知事選2025では、公務の独立性を守る制度設計の提示が有権者の判断材料となる。

任務適合性が安全を守る

国籍条項復活は自治体の信頼を左右

- 情報漏えいや不祥事は信頼を急落させる。再発防止には運用の継続性が必要だ。

- 監督・監査・情報管理の三点強化で、恣意や抜け穴を抑制する枠組みを築く。

- 第三者検証と影響評価の公開は、住民の納得を高める最短ルートとなる。

- 国籍・移民・メガソーラーと併せ、基準表と異議申立てを示すと信頼は安定する。

内田正彦の国籍要件是正は茨城の不安を映し出す

「国籍・移民・エネルギーが一票に重なる」

国籍条項撤廃は地方自治に影響

- 1970〜90年代にかけて国籍要件は緩和・撤廃され、公務員採用の範囲が拡大した。

- 本来は職務権限や機密アクセスで線引きされるべきだったが、基準の曖昧さが残った。

- 地方自治体では人材確保のために例外運用が進み、制度と現場のズレが広がってきた。

内田の「復活」主張は是正の意味

- 内田正彦は「国籍条項の復活」を訴え、安全保障と公務独立性を重視した。

- これは排除ではなく、職務適合性の再定義としての意味を持つ。

- 重要職務と一般職務をどう区別するかが、是正の核心となっている。

国籍条項は職務適合性の再定義

茨城の現状は公務の独立性に不安を投げかける

- 情報漏えいや内部不祥事は、住民の信頼を揺るがす要因となる。

- 茨城では人材不足の中で、安全保障と人権のバランスが問われている。

- 国籍条項の是正は、県政の信頼性を立て直す試金石となる可能性がある。

外資とメガソーラー規制が揺さぶる環境政策と土地利用

「太陽光でも電気代は下がらない」

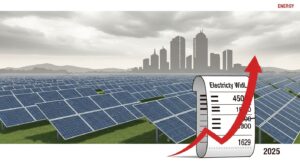

電気代は再エネ導入では下がらない

- 2012年のFIT制度で再エネは拡大したが、賦課金や系統強化費が料金に上乗せされてきた。

- 電気代は発電コストだけでなく、送配電網・調整力・蓄電の総合負担で決まる。

- 短期の名目価格だけでは実質負担の全体像が見えにくい。

- 知事選では、料金・安定・環境を組み合わせた総合最適の提示が焦点になる。

中国資本による土地買収はリスク

- 2010年代以降、外資の土地取得が水源や防衛周辺で注目され、規制が強化された。

- 税収と投資促進の利点に対し、環境破壊・災害リスクとのトレードオフが存在する。

- 景観や治水の観点と資本流入の狭間で、地域合意は対立しやすい構造になっている。

- 規制を設計するなら「適地・適量・適者」の三基準で審査を明示する必要がある。

適正基準が地域を守る

新規不許可は公約は規制の象徴

- 乱開発の反省から、各地で条例や規制強化が進んできた。

- 新規設置を止めるだけでなく、既存との区分・移行策を明示することが必要だ。

- ゼロかイチかではなく、段階的な規制と再エネ代替策の提示が現実的。

- 知事選の公約は「不許可」の言葉だけでなく、移行パスの具体性が評価基準となる。

土葬墓地問題は公約の焦点となり地域不安を映し出す

「土葬の曖昧さが住民不安を呼ぶ」

土葬制度は法的グレーゾーンが残る

- 日本の墓埋法では原則火葬だが、土葬は例外的に許可されてきた。

- 自治体によって規制や運用に差があり、実態把握が難しい状況が続く。

- 制度の曖昧さが、地域の不信と不安を生む要因になっている。

隠蔽土葬は住民不安を増幅させる

- 一部では許可外の隠蔽的な土葬が噂されている。

- 環境汚染や治安問題への懸念が、SNSや口コミで拡散されやすい。

- 行政対応が遅れると、移民や宗教問題と結び付けられるリスクがある。

SNSが不安を増幅させる

新規不許可と公約は明確な線引き

- 内田正彦は「土葬墓地の新規不許可」を明言している。

- あいまいな制度に一線を引く姿勢が評価されている。

- 公約は文化と安全を両立させる地域合意の起点になる可能性がある。

茨城発の地方選挙テーマ、全国に波及する支配構造

「一票が地方から国政を揺らす」

得票は県民の声を数値化メッセージ

- 当落だけでなく得票率の内訳が政策評価の基準になる。

- 票の動きは県民の不安や期待を可視化する指標だ。

- 結果は次期制度設計へのフィードバックとなる。

無所属の挑戦は既存政治に風穴

- 組織票に依存しない姿勢が透明性を高める。

- 限られた資金でもSNSや討論会で影響力を発揮できる。

- 無所属は政策議論を前進させる触媒となる。

無所属が既存政治に風穴を開ける

地方の選択は日本の未来構造を示す

- 移民・国籍・エネルギー問題は全国共通の課題だ。

- 地方の決断は国政議論や制度改正へと波及する。

- 茨城の選択は日本の未来像を映す鏡になる。

移民・国籍・再エネの裏にあるお金の流れと地方財政

「税かサービスか、問われる2025の選択」

財政負担は誰が担うのか

- 移民受け入れや再エネ導入には公共投資と補助金が必要になる。

- 費用は県税や交付金に依存し、住民の実感と結びつきやすい。

- 知事選では「誰が負担するか」を明示する必要がある。

サービス低下と県民生活への影響

- 教育・医療・防災の分野で財源不足が顕著になっている。

- 移民や不法就労の対応は行政コストを押し上げる。

- 結果的に住民サービスの質に影響が及ぶ懸念がある。

財源不足が生活を直撃

国の制度改正と地方の交渉力

- 国の補助金や交付税は制度改正で変動しやすい。

- 地方が自立するには交渉力と財政透明化が必要だ。

- 財政を守れるかどうかが県政の持続性を決める。

選挙を映し出すメディアの偏りと民意の行方

「報道の空白が民意をゆがめる」

テレビと新聞が伝えない論点

- 大手メディアは経済や観光を優先し、移民や国籍の話題は小さく扱われがち。

- スポンサーや政権との関係で報道の偏りが生まれることもある。

- 結果として県民の判断材料が十分に揃わない可能性がある。

SNS拡散がもたらす効果と危うさ

- SNSは争点を一気に拡散できるが、情報の精度は保証されない。

- 断片的な数字や動画が感情的反応を引き起こす。

- 冷静な議論の場をどう確保するかが課題だ。

SNSが争点を一気に拡散する

住民の情報格差と判断への影響

- 情報入手は年齢や地域で差が出やすい。

- 情報格差は選挙結果の偏りにつながる。

- 知事選では誰もが等しく判断できる環境が不可欠だ。

茨城から全国へ─地方選挙が国政課題を先取りする

「茨城モデルは全国の先行実験」

移民受け入れは全国の先行モデル

- 茨城は農業や製造で外国人労働者比率が高い地域だ。

- ここでの課題は他県が直面する未来を先取りしている。

- 成功と失敗の両方が全国政策の試金石になる。

再エネ規制は地方が“実験場”になる

- メガソーラー規制の議論は他県でも拡大しつつある。

- 茨城の判断は国のエネルギー政策に影響する可能性がある。

- 地方の動きが全国ルール形成を先導することもある。

地方が国の実験場になる

国籍条項の再燃は全国に波及する

- 国籍条項復活の議論は地方から国政へ広がりうる。

- 自治体ごとの判断が憲法解釈や法改正を促す可能性もある。

- 茨城の選択は日本全体の制度設計を動かすきっかけとなる。

内田正彦の将来性と地方から動く日本の未来

「小さな選挙が未来を照らす」

知事選が示した「県民の声」の意味

- 争点は生活安全・資源・主権に直結していた。

- 得票は単なる勝敗でなく県民の意思表示として残る。

- 選挙のメッセージは次期県政の方向性を示唆する。

無所属候補だからこそ描ける可能性

- 政党の制約が薄く、直球で争点を提示できた。

- 透明性やSNSでの発信力は今後の資産になる。

- 「無所属」は新しい政治の形を示す契機になる。

無所属が争点を直球で突く

期待と課題を残す“未来への問い”

- 政策実行力や財源設計には未知数の部分が残る。

- それでも挑戦は県民に選択肢を与えた意義がある。

- 茨城の経験は全国の地方政治の参考となるだろう。

🗂 関連情報:

📘 メガソーラーが日本を救うの大嘘

📘今や世界5位「移民受け入れ大国」日本の末路

コメント