太平洋戦争の終わりを決定づけたとされる「原爆投下」──。

しかし近年、【放射線量の低さや農作物の早期復活】など、核兵器では説明できない矛盾が次々と浮かび上がっている。終戦直後、日本はまるで“軍事見本市”の会場のように、化学・焼夷・心理戦を組み合わせた【恐怖の演出】を体験させられたのではないか。そして、その舞台裏には国際金融資本の影が見え隠れする。この記事では、福島・チェルノブイリとの比較や、化学兵器から医薬転用への流れまで、戦争の裏に隠された構造を解き明かす。

✅この記事で分かること

-

「原爆はフェイク」説の背景と証拠

-

太平洋戦争終戦と“見本市”の関係

-

国際金融資本の戦後戦略との接点

-

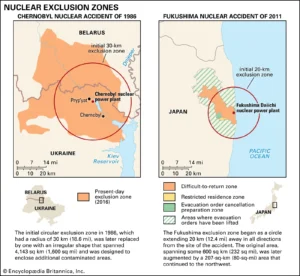

福島・チェルノブイリとの放射線被害の比較

-

化学兵器から抗がん剤へ──戦争技術の転用の実態

原爆はフェイク?──残された矛盾と証言

原爆ドーム前──“見本市”の真相

📏 放射線量が低かったという測定記録

- 【歴史】広島・長崎では、戦後すぐの測定で予想よりも低い放射線量が報告された。

- 【構造】爆心地から近い場所でも、**致死レベルに達しない数値**が確認された例がある。

- 【背景→現在】この事実は、核兵器単独ではなく他兵器併用説を示唆する材料とされる。

京都大学RRI「原爆直後の広島での残留放射能調査」報告を見る

河川や生態系の再生も予想より早かった

- 【歴史】被災地の河川や池で魚や昆虫の生息が早期に確認された事例がある。これらは「環境全体が長期間壊滅的だった」という見方と矛盾する。

- 【構造】水流や地下水が汚染物質を拡散・希釈し、局所的に環境回復を促進した可能性がある。

- 【背景→現在】動植物の復活記録を時系列で並べることで、放射線影響と自然回復の境界が見えてくる。

あの日、空に影が落ちた

🌱 農作物の早期復活と環境の回復

- 【歴史】爆心地周辺でも翌年には稲や野菜が再び育ち始めた地域があった。

- 【構造】チェルノブイリや福島と比較すると、**土壌汚染の長期化が見られない**点が異例。

- 【背景→現在】この短期間での回復は、使用兵器や被害構造に関する議論を呼んでいる。

🔥 化学火傷と酷似する被害者症状

炎と毒が残した“痕跡”

- 【歴史】被爆者の一部にマスタードガスやナパームによる火傷と類似する症状が見られた。

- 【構造】皮膚のただれや気道損傷など、**化学兵器特有の症例**が複数報告されている。

- 【背景→現在】この証言は「複合兵器使用説」を支持する根拠のひとつとされる。

「Sulfide mustard(マスタードガス)の症状」Fact Sheet

原爆だけでなく他の兵器使用の可能性

- 【歴史】当時の証言や資料にはナパーム弾、マスタードガス、焼夷弾など複数兵器の使用を示唆する記述がある。

- 【構造】単一兵器では説明できない**被害パターンの多様性**が確認されている。

- 【背景→現在】この複合兵器説は、戦後の検証や国際研究でも議論が続いている。

証言の食い違いと未公開資料

証言の“ズレ”が示すもう一つの真実

- 広島・長崎での爆撃について、米軍・日本政府・被災者の証言に大きな食い違いが存在

- 同じ地域でも「閃光を見た」という証言と「何も見なかった」という証言があり、距離や遮蔽物だけでは説明困難

- 米軍の被害調査には未公開資料や黒塗り文書が存在

- 非公開資料には放射線被害の証拠が乏しい記録が含まれると指摘する研究者もいる

- 証言の食い違いは偶然ではなく、情報統制や心理戦の一環であった可能性

なぜ化学兵器だった可能性が高いのか

1940年代の化学兵器研究の最前線(窒素マスタードの存在)

科学は“防衛”か、それとも“兵器”か

-

第二次世界大戦期、各国は毒ガス研究を加速

-

米国はマスタードガスや窒素マスタードの毒性データ収集を継続

-

窒素マスタードは後に抗がん剤の原型となるが、当時は兵器として開発

-

終戦直後も実地試験や大量生産の可能性があった

ナパーム・焼夷・閃光・ガスの複合運用技術

-

米軍は多種兵器を同時に投入する戦術を確立

-

太平洋戦争末期の作戦で、爆風・熱・閃光・化学作用を組み合わせた攻撃が可能

-

広島・長崎でも原爆以外の兵器併用が技術的に可能だった

-

症状や被害範囲の不一致は複合兵器説で説明可能

原爆以外の兵器併用説

光の正体は原爆だけだったのか?

-

被害者の熱傷や皮膚損傷が化学火傷に酷似

-

一部では爆風や焼失のパターンが通常の核被害と異なる

-

証言や写真から、ガス・焼夷・閃光の同時使用を示唆

-

「核単独説」よりも整合性が高いとの研究も存在

核兵器演出による心理的支配の利点

-

「核兵器」という概念自体が国民心理を支配するツール

-

冷戦期、軍拡と国際政治支配の正当化に利用

-

“核神話”の構築で国際金融資本や軍需産業が利益を独占

-

戦後の経済・軍事構造の基盤を形作った

放射線被害の比較──福島・チェルノブイリ・広島

広島・チェルノブイリ・福島の放射線被害は性質と規模が異なる

放射線は同じでも被害はまるで違った

- 広島は瞬間的高線量──原爆投下により一瞬で高線量被曝が発生し、急性放射線障害が集中して現れた。

- チェルノブイリ・福島は長期的低〜中線量──長期間にわたる放射性物質の放出が特徴で、影響が断続的に続いた。

- 被害の時間的パターンが異なるため、健康・環境への影響評価も別の基準が必要になる。

UNSCEAR 2013 Report Volume I(福島を含む)を見る

被害範囲はチェルノブイリが最も広域に及んだ

- チェルノブイリ事故では放射性雲が欧州全域に拡散し、数十か国に影響を与えた。

- 広島は局地的被害、福島は国内東北地方と一部太平洋沿岸に影響が及んだ。

- 被害範囲の違いは事故形態や風向・降雨条件など自然要因によって生じた。

健康影響の主要因も異なっている

病の色が違う

- 広島では急性症状と数年後の白血病発症増加が顕著だった。

- チェルノブイリ・福島では甲状腺がんや慢性内部被曝のリスクが注目された。

- 放射性物質の種類(ヨウ素131、セシウム137など)と曝露経路の違いが影響を分けた。

短期回復の裏にあった施策と報道規制

- 広島・長崎では戦後すぐに「復興の象徴」として都市再建計画が進められ、国際社会へのイメージ戦略に活用された。

- 占領期にはGHQによる報道検閲が徹底され、放射線被害の長期的影響や後遺症に関する情報は意図的に制限された。

- 被爆直後の惨状や後年の健康被害に関する記録は国外向けに厳しく規制され、「早期復興」を強調する報道が優先された。

- この情報操作は核兵器の有効性を正当化する心理戦として機能し、冷戦プロパガンダ構造にも直結した。

数値と写真で見る“残留放射線”の差

同じ廃墟でも時間が語る

- 広島・長崎の残留放射線量は終戦直後から急速に低下し、数年で生活再建や農業再開が可能になった。

- チェルノブイリは30年以上経っても立ち入り禁止区域が残り、福島も帰還困難区域が存在する。

- 写真や測定データを比較すると、放射線の残留性と広がりに大きな差があることが分かる。

出典:Encyclopaedia Britannica

太平洋戦争終戦と“見本市”作戦の正体

戦後に向けた軍事技術の実地実験だった

- 【歴史】原爆投下は新型兵器の実戦使用データを得るための実地実験という側面を持っていた。

- 【構造】広島と長崎はそれぞれ異なる型式の爆弾が使用され、**威力・被害・放射線影響の比較**が可能な条件が整えられていた。

- 【背景→現在】収集されたデータは、戦後の核開発・軍事技術向上に直接利用された。

心理戦としての「恐怖の演出」だった

恐怖は舞台で演出される

- 【歴史】原爆は破壊力と被害の映像を世界に見せつけることで、他国への抑止効果を狙った。

- 【構造】報道統制と選択的な写真公開によって、**核兵器の威力を最大限印象づける演出**が行われた。

- 【背景→現在】この心理戦は、冷戦期の核戦略や国際政治に影響を残した。

米軍の複合兵器運用史との関連がある

- 【歴史】米軍は過去の戦争で新兵器を実戦投入し効果を検証する作戦を複数回実施してきた。

- 【構造】原爆投下も、**爆弾・焼夷弾・化学兵器など複数兵器の組み合わせ効果**を評価する流れの一部と考えられる。

- 【背景→現在】この運用思想は、現代の統合兵器システムや軍事演習にも受け継がれている。

📄 米国立安全保障アーカイブ「原爆投下とその戦略的意図」資料を見る

国際金融資本が関与した理由

🏛️ 戦争終結を利用した権力拡張

戦後は通貨が武器となった

- 【歴史】終戦・占領・復興の流れで国際金融の設計権(通貨体制・貸付枠組み)が拡大した。

- 【構造】ブレトンウッズ体制によりドル基軸と国際機関を介した資金配分が定着。

- 【背景→現在】復興資金・援助が金融・外交の影響力として機能し、戦後秩序の土台になった。

🧠 “核神話”の構築と冷戦ビジネス

- 【歴史】核は抑止と威信の象徴となり、国家予算と産業投資を正当化した。

- 【構造】「安全保障上の不可欠性」が継続的な大型支出を生み、関連産業を育てた。

- 【背景→現在】外交・宣伝・技術輸出(例:Atoms for Peace)が市場と影響力を広げた。

🏭 戦後経済と軍需産業の一体化

都市は軍需の歯車で動く

- 【歴史】冷戦期に軍需・研究・企業が結びつき、国家と市場の回路が固定化。

- 【構造】大規模予算と長期契約が金融調達・債券市場と連動し、産業構造を支配。

- 【背景→現在】アイゼンハワーが警告した“軍産複合体”は、今日まで政策選好に影響する。

💰 戦後経済と軍需産業の一体化

- 歴史:ブレトンウッズ体制(1944年)で米ドルが基軸通貨化し、ロスチャイルド系銀行やロックフェラー財閥が軍需産業と金融を結びつけた。

- 構造:IMF・世界銀行は復興融資を通じ、兵器産業とインフラ整備を同時に拡大。

- 現在:この仕組みが軍事・金融複合体を形成し、戦後の外交戦略や兵器開発に長期的影響を与えた。

化学兵器から医薬転用への道

マスタードガスから窒素マスタードへ

毒は進化する

- 第一次世界大戦で使用されたマスタードガスは皮膚や粘膜を破壊する強力な毒性を持っていた。

- 戦後、この毒性研究を応用して窒素マスタードが開発され、化学兵器の一種として保有された。

- 毒性の作用機序が細胞分裂の阻害に関わることが発見され、医療研究へと転用される契機となった。

ベトナム戦争での化学兵器使用と禁止

- 1960〜70年代のベトナム戦争では、枯葉剤や化学ガスが広範囲で使用された。

- 国際的な批判が高まり、1972年の化学兵器禁止協定の締結へとつながった。

- しかし、研究や保有は完全には廃止されず、軍事研究の一部として温存された。

抗がん剤としての再誕

毒は薬にもなる

- 窒素マスタードの作用ががん細胞のDNAを破壊することから、化学療法薬として再開発。

- 1940年代には世界初の抗がん剤として臨床使用が始まり、現代医療の一部となった。

- かつての化学兵器が、戦争の遺産から医療の武器へと変化した象徴的な事例である。

抗がん剤としての再誕──現在の医療現場での使用例

- マスタードガスをもとに改良された窒素マスタードは、1942年にYale大学のGoodmanとGilmanによって非ホジキンリンパ腫への初の臨床使用が行われた。抗がん化学療法の原点。

- 現在も使われている窒素マスタード系薬剤には、メルファランやシクロホスファミドがあり、世界保健機関の必須医薬品リストに掲載されている。

- これらの薬剤は、多発性骨髄腫、乳がん、白血病、リンパ腫など、現代のがん治療プロトコルで依然として広く使用されており、抗がん剤の実用的核心を支えている。

まとめ──“核”より怖いのは構造だった

🔍 見えてきた戦争の本質

戦争は盤上の取引で決まる

- 戦争は単なる軍事衝突ではなく、経済・政治・心理戦を一体化した“構造”で動いている。

- 国家間の対立という表面の裏には、国際金融資本や軍産複合体などの利害関係が存在。

- 武器の種類や破壊力よりも、情報操作と認識形成が戦争の勝敗を左右する。

📚 現代への教訓と情報の検証方法

- 公式発表だけでなく、一次資料や複数の独立した情報源を照合する習慣を持つ。

- メディアや教科書が描く“歴史”は、構造的なフィルターを通った物語であると理解する。

- 数字・証言・映像など、異なる形式の証拠を組み合わせて検証することが重要。

歴史の見方を変えるためのチェックリスト

真実は古い頁に眠っている

- 情報源の多様化:一次資料・外国文献・当事者証言を必ず確認する。

- 対立する視点を比較:政府・学術・独立調査の意見を並べて、共通点と矛盾点を見つける。

- 数字と画像の裏付け:統計や写真の出典をたどり、編集や抜粋の可能性を考慮する。

- 背景の構造を意識:経済・軍事・国際政治の動きと歴史的出来事を照らし合わせる。

- “当たり前”を疑う習慣:教科書やメディアの定説に対し、「なぜ?」を3回繰り返す。

この5つを意識すれば、あなたの歴史観は大きく変わり、情報に振り回されない自分だけの軸を持てるようになります。

コメント